2011/07/24(日)楽器とエネループ その4

今回は9V電源をエネループから取る。

AS1322A 昇圧型DC-DCコンバータモジュール(3.3V/5V)

LM2735 昇圧型DC-DCコンバータモジュール(5V~最大24V)

を繋げて、エネループ2本から9Vを取り出す。

作ったのがこれ。

繋げてみたら、ノイズが乗る。なんでだろう...。

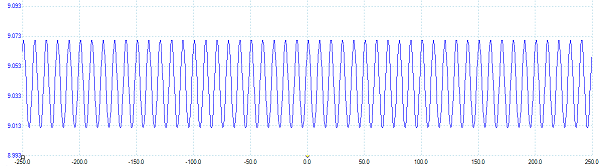

実際に L.R.Baggs の mixpro に繋いで負荷を掛けた状態で測定した電圧がこれ。

60mVの変動が100MHzで発生してるように見えるけど、オシロスコープの性能として10MHzまでしか計れないので本当に電圧が揺れているかは計測不能。恐らくオシロスコープの内部のノイズを拾ってる。

さらに大きな周期での変動は見当たらない。

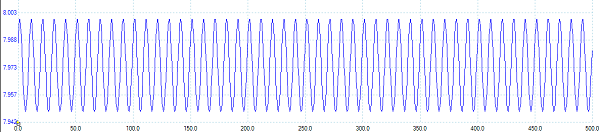

比較対象として9Vの電池を測定してみたのがこれ。

50mVくらいの変動が100MHzで発生しているように見える。これも本当に揺れているかは計測不能。

DCDCコンバータ由来の電圧の揺れがあったとしても、手持ちのオシロスコープで計測できない程度の変動しかなく、ほとんど影響がないと考えていいと思う。

実際に聞こえているノイズはハムノイズではなくホワイトノイズだと思う。原因はむき出しの配線のどこかが電磁波を拾ってしまっている事なんじゃなかろうか。

ちなみに現物の9V電池はパナソニックアルカリのデータ。これが実測で8Vしか出てないので、ニッケル水素の6P電池の電圧が8.4Vだからって何の問題もない。

Battery pageを見ると、アルカリやマンガン電池は6V位まで下がるので、8.4Vで踏ん張ってくれるニッケル水素電池の方がむしろ優秀。

じゃぁニッケル水素電池でいいじゃん。

2011/06/27(月)楽器とエネループ その3

単3x4本のケースを細工して電池3本分のスペースに回路を組み込むと丁度いいので、これに組み込むことにした。

...んだけど、これって安定化回路要らなくない?昇圧回路を通すと電圧リップルが発生するといっても、500kHzとか1.6MHzだ。しかも1mAを消費する場合のリップルはかなり小さいはず。

ハムノイズが乗るとして、人間の可聴域は20kHzなので、500kHzは超音波ですらない。

なので、電池一本のケースに昇圧回路を貼り付ける方法で作り直す事にする。

2011/06/25(土)楽器とエネループ その2

5V DC to DC Step Up - 1xAA - SparkFun Electronics

をひっつけて、単三電池から3Vを取り出す電子工作をしてみた。

この状態で、ひとまずピックアップをドライバーでコンコンしたり、マイクをポンポンしたりのテストでは音が出ている事を確認。

ボタン電池の容量は160mAhでこれを2本なので320mAh。エネループだと、回路の効率を低く見積もって70%としても、1900mAhの単三一本で665mAh相当、750mAhの単四だと262mAh相当。110時間が90時間になっても充電出来る分お得と考える。

2011/06/17(金)楽器とエネループ

とは思わないけど、いろんなものが充電池で動いてくれたらありがたい事に変わりはない。消費の速いもの、遅いものに関わらず、とりあえず対応だけしておいてくれたらいいのに。

楽器用の電池は、大抵9Vの6P電池を使うけど、これは充電池だと 8.4Vになる。0.6Vって結構な差だ。放電特性を考えたら、平均で9.1Vくらい出てそうなので問題にはならないんだろうか。

エネループの music booster は昇圧回路を通して9Vを出すので安定して9Vで出続けるらしい。

そんな事より、チューナーとかのボタン電池をエネループにできないかなぁ。

コンパクトエフェクターもギター内蔵プリアンプも使わない俺には6P電池はどうでもいい。

チューナーを買うときに単4乾電池で動くものを探してみたけど、クリップ式だとさすがに無かった。据え置きのメトロノーム一体型だと単4で動くみたいだ。これとチューナー用ピエゾマイクを使えばなんとかなる。

2009/09/01(火)楽器とタッチタイプ

そもそも小指の腹でベースの弦を押さえて指の先で4弦をミュートする、というのは無理があるのでブリッジミュートして押弦は指先ですべきなんだと思う。ブリッジミュートできる位置でピッキングするのはベースでは音質的にも重要な気がするし。

が、別にベーシストじゃないのでどうでもいいかも。

ギターやベースを弾いてて、ブリッジミュートにしろ、運指にしろ思うように動かなくなっているので困りものです。練習用フレーズを弾かないとダメか。

基礎練習、という意味で共通すると思ったのがタッチタイプ。

社会人何ヶ月目かの時に、上司に「タッチタイプできないのは大工さんがのみやかんなを使えないようなものだよ」と言われて練習した(かつてはプログラマでした)。

タイピングソフトを使ったりもしたけど、正確なタイプはさっぱりできるようにならなかった。

フリーソフトで素晴らしいタイピングゲーム Ozawa-ken

ゲームだとどうしてもキーボードを見てしまう。正しいタイプよりも高得点に目がいってしまい、タッチタイプの練習にはならなかった。

で、使ったのが GNU Typist。

超地味、超単調、しかし身につく。

Windows 版もあるので、地味でも単調でも基礎を身に付けたい人は試してみるといいかも。

練習に的を絞ったフレーズを弾くことも大事、ということを Typist によるタッチタイプの習得が地味だけど近道である、ということを通して改めて認識した、というか、そんな感じ。

タッチタイプは一度習得したら継続的な練習はいらないし、難易度も低いので完全には重ねられないけど。